1.第一夜

那夜,他的梦失去了颜色。

梦是在老家,也是冬天,光秃秃的树。他急匆匆地往村外走,像是在找什么。没有太阳,满天黑云在天上打着旋儿,一个又一个的旋儿。就和小李挂在墙上的画一样,打着旋儿的星星,小李说是一个割自己耳朵的外国人画的。他看不懂,哪有妻子绣的家和万事兴好看,黑字带金边,热热闹闹的喜庆。等他醒时才觉得不对,小李的画里天是蓝色的,他梦里没有颜色。就像小时候看的黑白电视一样,一片灰暗。

终于走到河边,河水狰狞,狠狠地拍打着坝,浪头像夏天时发的大水一样。他很急,很急,河怎么还不结冰?

站在水泥桥上,他跳了下去。为什么要跳?他不知道,梦不需要理由。奇怪的是,他没掉到河里,反倒飞了起来。巨大的翅膀拍打着,他看水里的倒影,没有看到自己,只看到一只白色的鸟在拍打着翅膀。少年时代他总做梦从房顶上往下跳,一跳就醒,大人说他是在长个儿,他那时总想要是在梦里能飞起来多好。现在他飞起来了,可并不开心,沉默地在黑色的河水上空盘旋,翅膀拍打空气发出闷响。

一个俯冲,头眼看要扎进水里,他飞快调整角度,翅膀擦着河水险险地滑过,冰冷的水打湿羽毛。他拍打着翅膀快速飞升,细小的白绒毛飞向空中,喉咙里充满凛冽的空气。飞到高处,他看见整个村子,有人往小卖店里钻,有人赶羊上山。

他又盯着水面,水里有什么呢?

忽然,他感受到了河水的存在,准确地说,他就是河。明明身体还在天上飞,可他就是知道河的感觉,一浪又一浪,不停地向下游翻涌。河水里夹着混浊的沙石,有的掉落河底,有的随波逐流。他能感觉到每一粒沙子的存在,能感觉到每一滴水的流淌,这感觉真奇妙。意识一分成二,这一刻,他是鸟,也是河。

可他要找的不在河里,他很失落。他望向村子,不知何时起了白雾,整个村子都在雾里。他笃定他要找的在村子里。他飞进去,雾很大,明明熟悉的地方却哪里都分不清。他停在一处屋脊上,大门紧闭,可疑的寂静,一团团白雾在院子里孤魂似地游荡。房前屋后一片萧条,掰过棒子的玉米秆还没割,影影绰绰地立在后园子里。这是他家吗?他突然觉得奇怪,怎么没看见女儿和妻子?他猛地意识到是在做梦,醒了。

胸口发闷,喘不过气。他打开窗户,冷风吹进来,他坐了许久。

他想妻子和女儿了。女儿小时候和他最好,他往空中一扔,笑得嘎嘎地。有一回不小心扔门框上,怕被她妈骂,愣是忍着没哭出声儿。她最喜欢逗猫,晚上睡觉也抱着大黄猫。后来上学一边写作业一边逗猫,她妈一生气把猫给扔了。可惜学还是没上好,迷上了打游戏。女儿小时候是个话唠,天天粘着他说,越长大话越少。他长年在外,孩子一截一截长高,爷俩儿却越来越远。孩子大了都这样吧,可为什么偏偏是他家出了这样的事,他想不明白。

2.第二夜

此前他从未注意过梦,每天一睁眼就开始忙,订货、理货、算账,哪儿有闲心琢磨梦。最近没什么顾客,他也不想搞活动,顾客微信群沉寂许久。一颗心不知在什么地方游荡,整天出神儿,偶尔还会给顾客结错帐。老主顾来时,他假装搬货,让小李接待。他不喜欢听车轱辘话:一个人也要好好过日子什么的,说来说去有什么用呢,有什么改变呢?更不喜欢看到那些隐藏不住的好奇,不想一遍遍复述。同情的目光像手指上的倒刺让人无所适从,怎么样都不舒服。见面的人都说他瘦了,他照镜子看到一个脸色灰败的男人。

他失眠许久,翻来覆去,迷糊一下又醒。打开手机一看才两点,离天亮还要很久,每一分钟都像上学时盼望下课一样漫长。做了这个梦像得到一个宝贝一样,反复把玩,回味每一个细节。或许是昨天大夫新换的药有作用了,大夫说这药对睡眠也好,今天他又吃了一粒。

晚上他早早关店,洗漱,摆枕头,铺被子,关灯**。他想继续做梦,能睡着能做梦太美了。

安静地躺了许久,昨天是怎么睡着的?他努力找感觉。以前妻子总笑他睡觉快,妻子难得来看一趟他,办完事说着说着话他就睡着了。他试着放空自己,让自己像白纸、像傻子,什么都不想。可想法还是像水一样在屋子里流来流去,细细密密。

他想家了。他家在村子最北面,看上去孤零零的。不过妻子不喜欢热闹,家里有客人都不上桌吃饭,走路绕着人,她喜欢这里抬脚就上山。

房前屋后都有园子,种满了黄瓜、豆角、土豆、玉米,从屯子到大门口被妻子洒满了串红种子,开花时红彤彤一片。家里还养了两头牛、一口猪、一帮春天时自己孵出来的鸡。妻子爱干活,放下笤帚就是扫帚。在奶站也是宁愿卸货,不乐意招呼人。

老太太正相反,就喜欢热闹。瘫巴了不能出去打牌,她就天天看电视,白天晚上地看。偶尔往院子里瞅瞅,希望来人串门,可哪有人来呢。老太太最盼他回家,能抱她去院子外面晒晒太阳见见风,还能推她去卖店看牌。老太太最喜欢打牌,有空就去。后来中风半身不遂,拄着拐棍儿去小卖店。他家在村北头儿,卖店在南头儿,每次老太太走几步,停下来,拄着拐棍儿猫腰蹲一下,再继续,不到十分钟的道儿能走上半小时。再后来,有一天,他二叔给他打电话,说看到他妈在地上往小卖部爬。从那往后,妻子带闺女回老家了,想打牌时妻子会抱着她推轮椅去。村里都夸妻子孝顺,不过到底不方便,他妈也不常去了。没想到,他妈后来又爬了一次。

那会儿多好啊,他在外面挣钱,想着家里就有干劲儿。现在活着有什么劲呢?他想她们,哪怕在梦里见见,问问她们到底怎么回事?

他起来又吃了一粒米氨平。

他又回到了村里。夏天,一切都有了颜色,生动明亮。蓝的天,白的云,绿色的杨树叶子被太阳晒得油汪汪的,热风烤着脸,苍蝇嗡嗡地飞。

他使劲儿往北飞,飞过低矮的篱笆墙,飞过结满淡紫花和长豆角的架子,飞过零散的瓦房,飞过一片片串红,终于到家了。灰瓦房孤零零地在青山脚下卧着。

他飞上红砖花墙上往里看,母亲在看电视,跳水闯关游戏,母亲在点评——跳晚了。闺女趴在炕上打****,手指戳个不停。阳光落在羽毛上,暖洋洋的。

咩咩的声音远远传来,放羊的人回来了。家里的牛也哞哞地叫了起来,母鸡聚在门口捯着小碎步。太阳像腌透了的鸭蛋黄挂在西天,天快黑了,妻子在哪儿呢?

转念间,妻子闪现在院子里,一瘸一拐,胳膊挎着一筐黄蘑。妻子进屋,放筐,屋里的一老一小一动没动。

妻子出来喂鸡,他飞到妻子旁边,妻子像没看见他。他贴着妻子的胳膊飞,翅膀一下子穿过了胳膊。妻子又去给牛添草,他想轻轻撞过去,却再次穿过了妻子的身体。他拍打翅膀,无声无息。院墙投下幽长的影子,他盯着地面往高处飞,他没有影子。

他直接往关了门的房子里飞,毫无阻碍。飞到炕上,羽毛贴在母亲干枯的手上,却再次穿了过去。他一会儿停在炕上看女儿胡乱按着手机,一会儿陪母亲看电视,一会儿停在妻子肩头。妻子不停地忙,抱柴烧火做饭,放桌子,盛饭。饭桌上母亲抱怨:“一天到晚往外跑,饭都做不应时。”

女儿边看手机边吃饭:“妈,快给我转钱。”

“钱钱钱,一天到晚就知道要钱,上辈子欠你的,要钱干啥?”

“你别管了,你还是不是我妈?是我妈就给我钱,不给我就是要我死。”

“小孩子家家的,天天要死要活的,有能耐你死给我看看。”

“呸呸呸,哪有你这样当妈的,都是你惯出来的!”母亲插嘴说道。

“我问你,你新手机哪儿来的,前些天你朝我要钱我没给,你也买了。是不是**给你的?你们爷俩合起伙来糊弄我吧!”

“用不着你管!”女儿回嘴。女儿还在看手机,妻子让她放下,女儿无动于衷。母亲又敲边鼓,妻子抢过手机摔在地上。声音在耳边炸裂,盘子碗摔到瓷砖上脆响、骂声、叫喊声。他想拉妻子,又想拉女儿,可她们还是倒在地上。他想说我出钱,你们别吵了,他想叫,哪怕像鸟叫几声分散一下她们注意力也行,可是什么声音也出不来,他发现自己竟然没有嘴。

电视上男人在最后一关失手掉到水里,水面出现一个漩涡。他看着墙上黑底金边的家和万事兴,热闹喜庆。女儿和他说过,别看正面绣得好,背面都是疙瘩。

黑漆漆的天下起雨,房间瞬间变成黑色的**,盘子、碗浮在水上,妻子、女儿、母亲在水里挣扎,他想游过去救她们,却怎么也动不了。雨水穿过房顶射在身上,像火一样灼热,灼烧着羽毛,像无数个燃烧的烟头摁在翅膀上,千疮百孔。

疼醒了。心脏像鼓一样被不懂事的孩子一通乱捶,乱七八糟地跳。他捂着心,打开灯,拿起药咽下去。继续躺着,像婴儿一样蜷着,按着心。

当时是这样的吗?他不知道,他什么都不知道。夏天发生最大的事是妻子粉碎性骨折住院,骨折后拖了太久,医生说骨折走路像踩在玻璃碴子上,她可真能忍。说白了她就是舍不得花钱,能省就省。手术是个大手术,等到要办住院才告诉他。现在回想,在那之前女儿的确给他打过一次电话要钱,他正处理一批临期牛奶,亏了一大笔钱,心情不好。再说平时钱都是妻子给,妻子不让他惯着女儿,他也没给女儿。他后悔怎么不给女儿钱呢。有人朝你要钱,朝你撒娇是幸福的事。现在手里的钱有什么用呢,给谁花?

3.第三夜

白天他问小李想不想接手奶站——小李来他这儿就是为了自己开个奶站,小李说和家里商量商量。虽然没给明确答复,但小李对店里的事上心多了,不再一有空就打王者荣耀,开始问他定价、渠道。他整天发呆,他想大概是老了,总想起从前。

妻子是远嫁女,俩人打工时认识,处了半年多就结婚。处对象时他最爱摸妻子的头发,滑溜溜的一大把。妻子头发生得厚,四十多了,还能留长发扎马尾辫。女儿也是,一头披肩发又黑又长。

妻子在家里行三,上面有哥哥,下面有妹妹,娘家人对她不亲,她也很少回老家。在屯里,她和谁走得也不近。就和他话多,可他一天到晚忙,没空和她好好说话。秋天时,他正准备推一款新疆奶,妻子给他打电话,说她做了个噩梦。梦里她躺在炕上,不知不觉伸出手往炕边摸,摸到一个头。头发又黑又硬,扎着马尾。她又摸眼睛,鼻子,大眼睛单眼皮、鼓鼻梁,瘦长脸。再往下摸,粗重的水波纹的金项链把脖子勒得紧紧的。她忽然想到,这不是她自己吗,一下子吓醒了。他正忙着如何在微信群里造势,说可能是胖了,脖子粗,卡着项链喘气费劲。她一下急了,我在你家当牛做马,伺候一家老小,从来没超过一百斤,你有没有良心?他没和她吵,让她晚上拿把剪刀放枕头底下,家里没男人,睡得不踏实。忙着呢,挂了吧,他说。他总是忙,总是没时间。大家不都是这样过吗?怎么偏偏他家例外。

他早早关店,在小区里走走,小李让他散散心。10号楼门前搭了个灵棚——有人走了吗?这个灵棚不对劲,没有哭声,边上站着几个壮汉,凶神恶煞的,都没带孝。回去问小李,小李说是收***的。那家男的做买卖借***,挺了一年,**得差点跳楼,撑不住和家里说了。老婆离婚了,男的不知道躲哪儿去了,家里就剩老头老太太。***利滚利,滚雪球一样,还不完。不还要债的给亲朋好友领导同事电话打个遍。听说还有女大学生网贷的,更吓人,裸贷,不还就把照片发出去,简直不让人活,缺大德了。

他从抽屉里翻出一包烟,将窗打开一条缝儿,站在窗边抽烟。他很少抽烟,也就是应酬时人家递烟抽不得不抽时点上一根。冷风从窗户透过来,烟圈画不成圆,他望着烟圈出神。

这次,他直接吃了两粒米氨平。

梦又成黑白的了。

黑白的世界,灰暗的村子,村口小卖部。刺眼的白光透过玻璃窗映在被车辙压得扭曲的土路上,嬉笑声和噼里啪啦的麻将声充斥着房间。

小卖部里断断续续的句子轻烟一样丝丝缕缕飘向空中,他站在房顶上看着,一低头,看见白色的羽毛和灰褐色的细脚。

“一个破发财当个宝留了半天,可真行。”

“一把一利索,没钱抬钱。”

“妈,我要吃棒棒糖。”

“吃什么吃,我看你长得像棒棒糖。”

“现在人都不抬钱,上网就能借着。”

“可别抬钱,抬钱作孽,遭报应。老胡抬一辈子钱,他俩儿子早早儿都没了。”

“那你说老路家做啥孽了?”

“唉,说啥呢,养活孩子养成孽了……胡了,**,哈哈,上款面带笑容。”

他冲到烟雾中,奋力地拍打着翅膀,轻烟沾到了羽毛上,像鞋底上的口香糖,黏糊糊的。

朦胧中一个身影跑了过去,长长的黑发在暗夜里飘。

屋里的人都只顾着眼前,没人往窗外看。他一阵激动,是女儿吗?他赶紧挥动翅膀,跟了上去。手机响了,长头发的姑娘停下,掏出手机。他喵到屏幕上闪着美女贷三个字,心像被锥子扎了一下,不要啊!他一个俯冲撞向手机。手机掉到地上,溅起一片尘土。他看到一张诧异的脸,不是女儿。

4.第四夜

早上接到老杨电话,让他打听城里手机店换屏多少钱,说他姑娘手机屏碎了。还说他姑娘瞎扯,手机摔了就摔了,硬说是被鸟给碰掉的。鸟?他打个激灵,胳膊上冒起一层鸡皮疙瘩,昨晚看到那张脸是老杨家姑娘!难道真是他睡着的时候变成了一只鸟干的?要真是这样,他能不能飞到过去,那样是不是后来的一切都不会发生了?

老杨还在磨叨:“整不明白现在孩子咋回事,朝我要钱说去穷游,都穷游了还要啥钱。”他劝老杨,出门在外穷家富路,多给孩子点钱。

这天他没去店里,在家坐了一天。天刚擦黑,他就吃药,拉上窗帘睡觉。

白色的雪从空中飘下,每一朵都极大,像大鹅的羽毛,柔软冰凉。红色的串红顶着白雪,村庄像盖上了一层白色的孝布。

他依然在飞,拼命往北飞,地上一个女孩在雪地上跑,黑色的长发落着白色的雪,是女儿!女儿满脸泪水,白色羽绒服上像开了串红一样,血红一片,红得扎眼。手上还有鲜血往下滴,手里还攥着条金项链。是哪里受伤了?重不重?疼不疼?他飞到女儿手边,仔细看却没看到伤口。到底怎么了?他想拦住女儿,却一次次从她身体中来回穿过。

这时他听到一声苍老的呼喊,声嘶力竭,是母亲!他赶紧转回去往北飞,雪地上一道长长的淡红色痕迹,痕迹尽头是一个矮小的身影。母亲正手脚并用费力地爬,干枯的手上一片红,身上连个厚棉袄都没穿,衣服上一个触目惊心的红手印。她拽着雪一点点地挪,边爬边抬着脖子喊“丫儿,丫儿!”。眼睛像被洋葱熏,嗓子像被辣椒呛,心像在油锅里煎。到底怎么了!?妈啊,妈!你起来啊!他想扶起母亲,却再次穿过母亲的身体。

妻子怎么不知道来帮忙?他心急如焚,掉头往家飞。一进院子,一股浓重的腥味儿传来。熟悉的院子,熟悉的女人,熟悉的女人躺在白雪上。红色的血像河一样在白雪上慢慢淌着。用翅膀去捂血窟窿,没用,血继续流。“来人啊,救命啊”,“陈雪,陈雪,你别睡啊!你看着我!醒醒,醒醒啊。”他费力地喊,努力地喊,可没有声音。

远处传来呼喊:“来人啊,有人跳河了!”

他想起来,怎么也爬不动。仰面倒在妻子旁边,他把翅膀扬起放在她肩上,像拥她在怀里。

雪一片一片地往下落,他抬头望向天空,零散的句子黑烟一样停滞在半空——那是刚刚院子里说过的话:

“妈,再不还我就完了,完了!”

“妈,你是要逼死我啊!”

“好疼。”

“丫儿,丫儿。”

“别跑,我给你钱,别跑……”

空中的字句越发沉重,一句一句石头一样砸下来,砸到他身上,他被压得喘不过气来。

恍惚中红色像河水一样倒流到空中,接着是金色、蓝色……各种颜色裹挟在一起。世界开始不停旋转、破碎。

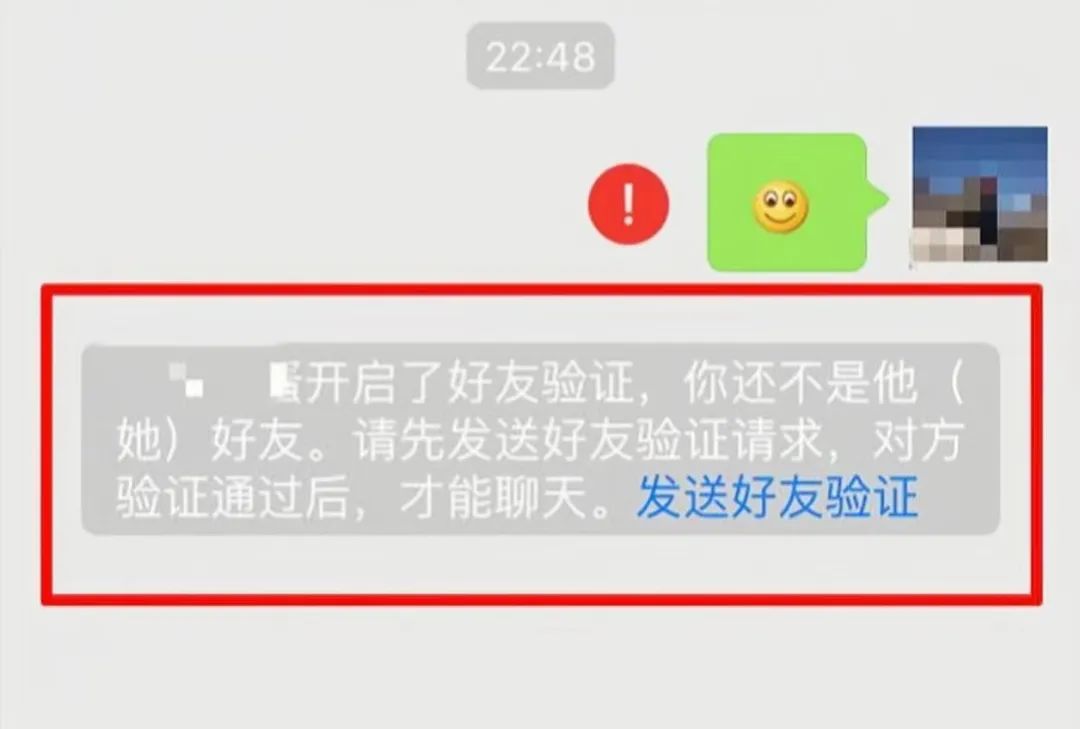

他自梦中醒来,定定神,抓起床头柜上的手机查看通话记录。前段时间他接到电话,说女儿借贷逾期,他说女儿已逝,对方便挂了电话。女儿那么乖,喝牛奶从来都只喝临期过期的,不舍得喝贵的,怎么可能借贷。他一直以为是通诈骗电话。

是他的错,他缺失了太久。没有他,妻子又该做噩梦了,她胆子那么小。他该陪着她们,要不娘俩再闹别扭怎么办。窗帘微微透着青白色的光,天快亮了,快来不及了。他把几个药盒里的药都倒到手上,吞下去,盖好被子,躺下去。

太阳从大地上渐渐升起,乌云散尽,虽然没有颜色,他感到大地一片暖意,宁静又平和。他绕着村庄飞啊飞啊,从南飞向北,俯瞰熟悉的村子,像在守护着它。村子正在醒来,树木伸展结实的筋骨,鸡鸣狗叫声渐次响起,厚厚的白色炊烟慢悠悠升腾。他飞到山脚下,这里有一片隆起的坟。未融化的雪像白糖一样撒在上面,洁白晶莹闪着光芒。他收起翅膀,站在一块石碑上。有人害怕坟地,他不怕,这里睡着的是他日思夜想,想见却再也见不到的亲人。他很安心。

“路哥,路哥。”小李敲着房门,无人应答。

牧羊人吆喝着羊群上山,一片坟地中三个新坟格外醒目,他加快挥动手里的木棍,转头看见一只白鸟静静地卧在新立的青石碑上。

禁止转载, 著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者